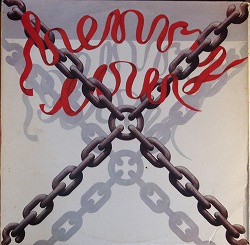

HENRY COW

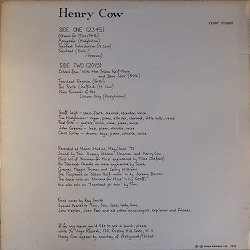

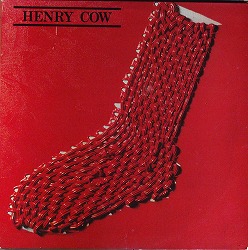

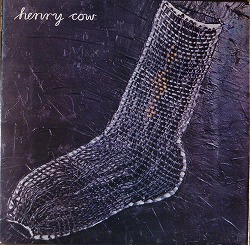

LEGEND UK/VIRGIN/V2005

ヘンリー・カウ、1973年に出た記念すべき1st。結成5年目にしての初アルバム。彼らの活動期間は約10年間なので、前半期の活動の集大成といっていいだろう。以後5年間の活動は、全てこのアルバムのヴァリエーションである。靴下ジャケットがそのことを明白に物語る。

私の所有している盤には、アルバム発売前にヴァージン・レコードから出されたプレス・リリースとステッカーが付属しており、プレス・リリースを見ると、発売直前までタイトルは"LEGEND"ではなく"HENRY COW"だったようである。確かにレコードのレーベル面にも"LEGEND"の記載はなく、"HENRY COW"とあるのみ。靴下ジャケは既に出来上がっていて、ステッカーはそのジャケ写である(なぜか裏返しになっている)。プレス・リリースが発行されたのはいつなのか判然としないが、アルバムの発売日は明記されている(1973/8/31)。

ここに一つの疑問が生じる。従来は"LEGEND" →"LEG END" →靴下という発想でジャケットが作られたと考えられてきたが、事実は逆だったのではないか。つまり靴下ジャケの方が先で、後から"LEGEND"のタイトルがつけられた。だとするとこの靴下ジャケはどういう発想から生まれてきたものなのだろうか。

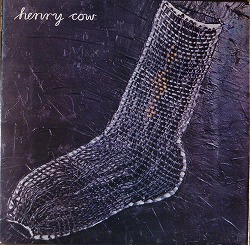

UNREST UK/VIRGIN/V2011

1stの翌年発表された2nd。1stはこれ以上考えられないくらい緻密に練りあげられた構成を持っていたが、2ndはロック的なダイナミズムの強調や集団即興の導入によって、早くも1stで築き上げたものを解体するがごとくである。それも冷徹な意志によって。ヘンリー・カウの「醒めたバンド」としての真骨頂がここにある。彼らは決して自分たちの音楽に没入しない。B面はフリー・インプロヴィゼイション集だが、録音もいいしトータルな流れがあり完成度が高い。即興演奏にありがちな自己陶酔的なものではなく、対自的に再構成されている。B面は彼ら自身でMIXINGも行っているが、おそらくこの集団即興、及びその再構成という経験が彼ら独自の「バンドの組織論」を生み出す契機となったのではないか。もともとサイケデリック・ムーヴメントから生まれてきた20世紀の部族的結合が、熱狂から醒め自己意識を獲得していく過程で理論化されたのが、「バンドの組織論」だったのだろう。彼らほど、「ロック・バンド」という共同体に意識的であった「ロック・バンド」はない。

対内的な組織論を自覚した者たちは、対外的な自分たちの立ち位置にも自覚的になるだろう。裏ジャケットにそれが現れている。

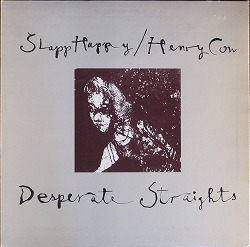

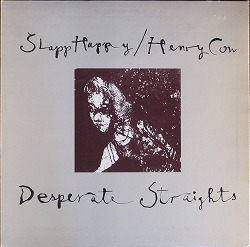

DESPERATE STRAIGHTS UK/VIRGIN/V2024

1st、2ndでバンドとしていったん完結したヘンリー・カウは、彼らとは全く異なるタイプのバンドであるスラップ・ハッピーと合作し、2枚の作品を残す。この2バンドの"合作"は、合体ではないしゲスト参加でもないしコラボとも違うし、正直どう表現していいか分からない。ロック・バンド同士のこのような"合作"は、おそらく他に例がない。これも「バンドの組織論」に基づいた、ロック・バンドの新しい形態といえるのではないか。

これはその"合作"2作品のうちスラップ・ハッピーが主導したアルバムで、ピーター・ブレグヴァドとアンソニー・ムーアの趣味性が全開である。ブレグヴァドによる洞窟壁画のような絵と、タイトル及びバンド名の書が素晴らしい。スラップ・ハッピーには"HAIKU"という曲もあったが、彼には日本趣味があるのだろう。曲作りはこの2人が中心だが、演奏面では特にクリス・カトラーのドラムスが冴えており、ポップな楽曲のバックで実に生き生きと叩いている。カトラーのドラムスとムーアのピアノとのデュオであるタイトル曲がフェイド・アウトされてしまうのは実に惜しい。実はヘンリー・カウを初めて聴いたのがこのアルバムだったのだが、ヴォーカルのアクの強さとポップさに嫌気がさし、途中で針を上げてしまったのを覚えている。現在ではヘンリー・カウ関連の中では次作と並んで最も好きなアルバムである。

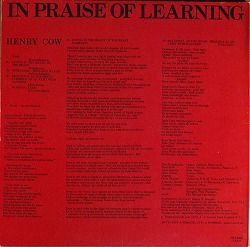

IN PRAISE OF LEARNING UK/VIRGIN/V2027

スラップ・ハッピーと合作した2枚目。こちらはヘンリー・カウが主導。"IN PRAISE OF LEARNING(学ぶことを讃える)

"というタイトルは、ブレヒトの詩集から採られている。昔出ていた国内盤の邦題は「傾向賛美」。何となく政治的で難解そうな雰囲気だけは伝わってくる邦題であったが、"LEARNING"を"LEANING"と勘違いした単なる誤訳であった。前作のための録音も含むので、アルバムとしての統一感には欠けるが、言葉を獲得したヘンリー・カウの新しい姿を見ることが出来る。"LIVING IN THE HEART OF THE BEAST"は、ほとんど政治的アジテーションといっていい位のメッセージ・ソングであり、ジャケットも含めて左翼的志向がより明確になった。この曲はティム・ホジキンソン作であるが、彼らの曲作りの方法から考えてもこの政治性はティム個人のものではなく、バンド全体のものと捉えていいだろう。

音楽と政治との関係については様々な意見がある。もちろん我々は政治性など理解しなくても、歌詞の意味など分からなくても充分に音楽そのものを楽しむことが出来るし、それだけの魅力をこのアルバムは持っている。左翼思想を嫌う人は、そのメッセージ性のゆえ音楽とは関係なくこのアルバムを嫌うかもしれないし、政治的メッセージというのは時とともに古くさくなるものなので、作品に普遍的価値を持たせようと思ったらマイナスの要素になるだろう。さらに音楽によって政治的理想を実現するなんてどうせ無理、などの冷笑的立場も根強く(当時も今も)ある。

それでも彼らが自分たちの音楽に込めた政治的メッセージというのは、観念的で現実からかけ離れた理想ではなく(まして単なるネタでも宣伝でもなく)、この時点(1975年)での資本主義社会における「ロック・バンド」としての自分たちの立ち位置の表明であり、地に足をつけた活動を続けるための、聴き手に対する「誠実さ」の表れであったのだと思う。

ロック・バンドの組織論、及びロック・バンドの社会における立ち位置という弁証法的問題意識は、のちRIO(ロック・イン・オポジション)という組織に発展していくだろう。

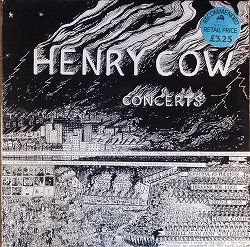

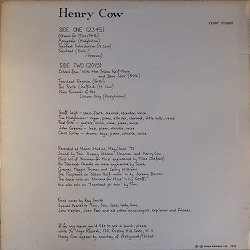

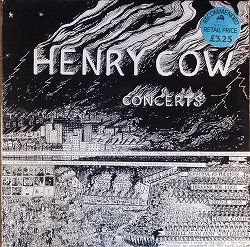

CONCERTS UK/CAROLINE/CAD3002

ヨーロッパ各地でのライヴ音源を編集した2枚組。ヴァージン傘下のキャロラインから廉価盤として出された。最大の聴きものはロバート・ワイアットとの共演だろう。非常に細かい線画によるジャケットは昼と夜、前近代と現代、のどかな田舎と狂騒的な都市、などに象徴される対照的な2世界を描いている。CDサイズでは再現は不可能であろう。最初に出たCDは表ジャケのバンド名とタイトルの部分だけを拡大していたが、これではジャケットの意味がない。また内ジャケはコンサート風景だが、背景の書割が1920年代のブレヒトの演劇そっくりである。当時の彼らがステージングにおいてもブレヒトの強い影響を受けていたことが窺える。

ブレヒトは、観客を共通の感情に巻き込み一体化させることに反対する「異化効果」の劇作家であるが、ヘンリー・カウも「異化的」なロック・バンドであったといえるだろう。熱狂ではなく覚醒を、一体化ではなく分裂を、カタルシスではなく問題意識を、聴衆に与える。聴衆を集団として分裂させるだけでなく、個人としても分裂させる。これが「異化効果」である。ブレヒトの場合は1930年代のヨーロッパで台頭しつつあったファシズムに対抗する原理であったが、ヘンリー・カウの「異化的」なステージングは、当時の大規模化・商業化しつつあったロック・コンサートに対する強烈なアンチ・テーゼだったのだろう。「ファシズムは劇場から生まれてくる」、というのはいつの時代でも変わらない真理なのである。

それにしても、あくまでもロックというフィールドでこのようなことを実践したヘンリー・カウというバンドは、実に希有な存在であった。このようなことが彼らに可能だったのは、彼ら自身が決して自らに酔いしれることのない「覚醒したロック・バンド」だったからであり、バンド内闘争にも意識的だったからであり、社会的な問題意識にも目覚めていたからである。また、ロック・ビジネスが巨大化していく中で、パトロンとして彼らを援助したヴァージン・レコードの存在も欠かせない。レコード会社とバンドとの関係、バンドと聴衆との関係、バンド内のメンバー間の関係、さらにそれをとりまく政治・経済状況、これら全ての関係性の中から「ヘンリー・カウ」は生み出され、そして変質していった。そしてこのアルバム発表後にそのヴァージンから契約を切られることになる。

彼らとブレヒトとの関係は、この後アート・ベアーズやダック・アンド・カヴァーは直接ブレヒト・ソングを採り上げるし、バンド解散後もメンバー(特にダグマーとクリス)はそれぞれブレヒトとの係わりを保ち続けていく。

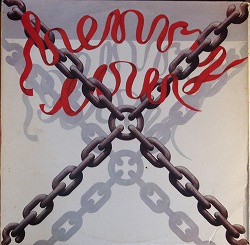

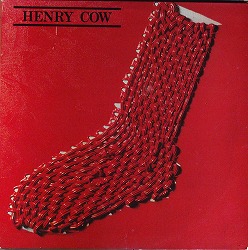

WESTERN CULTURE UK/BROADCAST/BC1

ヘンリー・カウ名義で出された最終作。ヴァージンとの契約解消後、自主レーベルから出された。"IN PRAISE OF LEARNING"の次作をめぐりバンドは分裂、フレッド・フリスとクリス・カトラー、ダグマーはアート・ベアーズへ移行した。この時期(カウからベアーズへの移行期)の音源は最近出たCDボックスで知ることが出来る。このアルバムはティム・ホジキンソンとリンゼイ・クーパーが主導し、2人の大曲が片面ずつを占めている。歌詞はなく、曲名などから判断するにコンセプト的には"IN PRAISE OF LEARNING"の延長上にあるのではないか。スラップ・ハッピーとの"合作"が解消し、ダグマーも参加していないのでもとのヘンリー・カウに戻ったのかと思いきや、かつてとは全く異質な音世界である。全体的にイコライジング処理されているため、冷たくとぎすまされた音の感触だが、特にカトラーのドラムスはギスギスした感じの、耳ざわりの悪い音になっている。この意図的な耳ざわりの悪さは、今後アート・ベアーズを通じて彼のドラムスの大きな特徴となる。ニュー・ウェーヴ的といえるのかもしれない。とにかく、5年前の"LEGEND"の、暖かで豊潤な音世界からは隔世の感がある。

ジャケットはクリス・カトラー作。なんとなく「牛」が解体された姿を思い浮かべてしまうのは先入観か。抽象的表現の中に、さりげなく左翼的なイコンが挿入されている。

ART BEARS

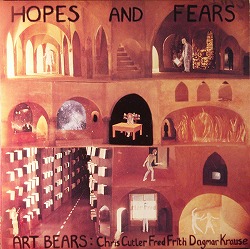

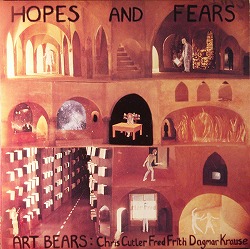

HOPES AND FEARS UK/Re records /Re 2188/1978

もともとはヘンリー・カウの作品として録音されたが、メンバーから異議が出たため、別バンドの作品として、新たに数曲を付け足して発表されたアルバム。彼ららしいエピソードだが、確かにヘンリー・カウのアルバムとするには、フリスとカトラーのカラーが強すぎる。異議を唱えたティム・ホジキンソンとリンゼイ・クーパーはゲスト扱いとなった。"IN PRAISE OF LEARNING"の"BEAUTLIFUL AS THE MOON"の延長上にある歌曲集であるが、何と言っても衝撃的なのはA1のブレヒト作”自殺について”で、ダグマーのしなやかなヴォーカルが印象的なこの曲で、ブレヒトに興味を持った人も多いと思う(私もその一人)。オープニングがいきなり「自殺」で、A面ラストも現代社会の病理現象をテーマにした美しくドラマチックな曲。全体的な印象としては、テーマは暗く重いが美しく叙情的なメロディーをもった曲が多く、アート・ベアーズの中ではとっつきやすいアルバムであろう。最もプログレ的といえるかもしれない。個人的にはヴォーカリストとしてのダグマー・クラウゼの最高作だと思う。

このアルバムは、A面に"PALACE COURTYARD"(宮廷の中庭)、B面に"IRRIGATED LAND"(灌漑された土地)というサブタイトルが付されている。不思議なことに、このサブタイトルはレコードのレーベル面のみに記載され、ジャケットのどこにも書かれておらず、また、CD再発などに際してもこのサブタイトルは全く受け継がれていないようである。一方、ジャケットは表が"PALACE COURTYARD"、裏が"IRRIGATED LAND"に対応しているものと思われる。もともと2つのコンセプトから成りジャケットもそれに対応して制作されたが、最終段階で「希望と不安」というテーマが読みとられ、それがタイトルとなった、というのがこのアルバム成立の事情だったのではなかろうか。

WINTER SONGS UK/Re records /Re 0618/1979

本当の意味でのアート・ベアーズは、このアルバムから始まる。「ヨーロッパ中世」をテーマにした楽曲が収められたコンセプト・アルバムで、おそらく現代という時代を相対化するために必要だった作業であろう。彼らの主要な社会的関心は、現代の「資本主義」(=プロテスタンティズム)にあったわけだが、このアルバムはあえて資本主義がまだなかった時代としての「中世」(=カトリシズム)を主題化することにより、より一層アクチュアルな視点を獲得しようとしたと考えられる。しかも感情的なものを排し、できるだけ客観的に描写・表現しようとする姿勢が感じられ、これはある意味、「修行」だったのかもしれない。この結果、アート・ベアーズの中では最もとっつきにくい作品になってしまったが、全体的な統一感、バンドとしての個性においては傑出したアルバムである。最もアート・ベアーズらしい作品、といえるかもしれない。

表ジャケは、平和でのどかな中世の風景と、四季の移り変わりが描かれている。これと次作の表ジャケは、"CONCERTS"の昼と夜、前近代と現代の対比を思わせる。裏ジャケではあらあらしいタッチでアルバムの内容を表現しているようである。実にクリス・カトラーらしいハンドメイドのブックレットが付属している。

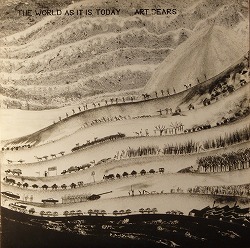

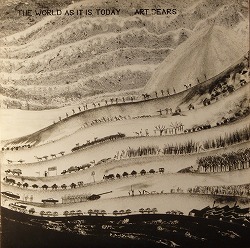

THE WORLD AS IT IS TODAY UK/Re records /Re 6622/1981

再び視点を現代にもどし制作されたアルバム。いわゆる「新自由主義」を標榜するサッチャー政権時代まっただ中の1981年に発表された。"THE WORLD AS IT IS TODAY"というタイトルそのものが彼らの自信を表しているが、前作によって鍛えられ、研ぎ澄まされた視線が、その「今日あるがままの世界」を貫く。ここに描かれるのは「資本主義」の原風景であり、プロテスタンティズムの「原理主義」ともいえるものである。

賛美歌集のような体裁のブックレットに記載された曲名をざっと見ると、"真理"、"自由"、"民主主義"、"(武装した)平和"、"文明"など、恐ろしく直接的なタイトルが並ぶ。A1"海外資本投下の歌"は、叙情的なメロディー、美しいヴォーカル、戦慄的な歌詞による彼らの代表曲。ダック・アンド・カヴァーでも再演される。A3"自由"におけるダグマーの突然の「雄叫び(?)」には驚かされるが、これは叫んでいるのか、泣いているのか、うめいているのか・・・・。アフロディティス・チャイルド”666”におけるイレーネ・パパスのシャーマニズムが思い浮かぶ。だが、何か違うのである。ダグマーの場合、その唐突さによることもあるが、聴いていて感情移入ができない。冷静に聴いてみると、これは感情の爆発とかシャーマニズムなどではなく、彼女は冷静に自分の声をコントロールしており、そのことによって異化的な効果を発していることが分かる。これはカトラーの詩全般にも言えることだが、彼らの意図は、「真理」、「自由」、「民主主義」というような理念の資本主義的性格を明らかにし、社会的常識を異化し脱構築することによって、あらためて考えなおす視点を聴き手に提供しようということなのである。つまり、単なる一方的なメッセージではなく「促し」である。

B面ラストの「イギリスよ、目覚めよ」は、明らかに黙示録である。(クリス・カトラーは、このアルバム制作の上での参考としてノーマン・コーンの「千年王国の追求」をあげているが、書評をみつけたのでリンクを貼っておく。

http://www.isis.ne.jp/mnn/senya/senya0897.html

) この曲は、歌詞は用意されたが歌われなかった。あまりに暴力的なのでダグマーが歌うことを拒否した、ということらしい。この「歌われなかった歌詞」がブックレットに載っており、我々は文字を通して、この「資本主義の黙示録」の内容を知ることが出来る。

このアルバムは45回転LPとして出されたが、そのことがジャケにも盤にも記載されておらず(実はブックレットの最初の所に小さく書かれているのを後から発見した)、最初33回転で聴いてしまったところ、ヴォーカルが男なのでフレッド・フリスが歌っているのかと思ったが、2曲目も男なのはおかしいと思い、回転数を変えたらいきなりダグマーの鮮烈なヴォーカルが飛び出してきて驚いた、というのは私個人だけの体験ではないらしい。表ジャケットは人類の文明の歩み(退歩?)を表現したもののようだが、裏ジャケットでは、自由の女神がきのこ雲を背景に、東南アジア、中南米、アフリカ大陸の上に君臨している。21世紀の現在でも、そのまま通用する構造である。また、レーベル面では自由の女神の杯から爆弾が投下されていたり、煙突から人面戦闘機(?)が出てきたり・・・・。内容もジャケットも、30年近くたつのにアクチュアリティーを失わないのは、彼らの視線がいかに深部に届いていたかということを証明しているだろう。

HOME