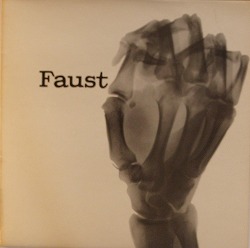

FAUST

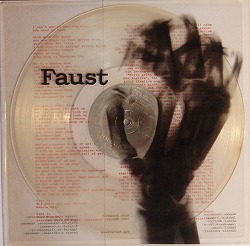

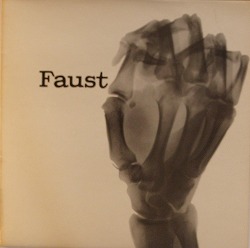

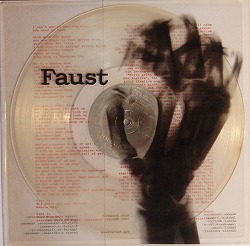

FAUST 独ポリドール盤 英ポリドール盤 独盤レーベル 透明レコードにはマトリックスは無い?

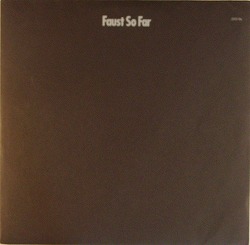

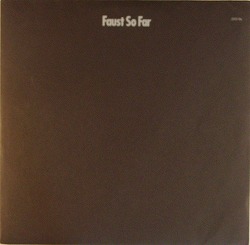

SO FAR 独ポリドール盤 独盤レーベル

最近の紙ジャケは、如何にオリジナル通りにジャケットをCDサイズで再現するか、ということに主眼が置かれているようであり、それが最大の宣伝文句にもなっている。変形ジャケやギミック・ジャケは言うに及ばず、シングル・ジャケでものり付けの仕方にこだわったり、インサートなども正確にミニチュア化したり(小さくて文字が読めないにもかかわらず)、ここまでやるかという位手が込んでいるものが多い。一方、中身の音楽については最新リマスター(それが実際に音がどう違うのかは別にして)、又はボートラ収録というのが売りになっていて、なぜジャケットは古いオリジナルにこだわるのに<音は「最新」あるいは「おまけ付き」が求められるのか、これはこれで興味深いテーマではある。

そしてファウストであるが、案の定紙ジャケ(ビニジャケ?)化されている。1stは確か最初普通のプラケースに例の拳骨が印刷されたものが出ていたが、数年前に透明な素材を使ったオリジナル仕様のものが発売された。2ndもイラストのインサート付きで、3rd、4thも正確にミニチュア化されたものが発売されている。

ファウストの1stは1971年にドイツポリドールからリリースされた。このアルバムのジャケットは透明なビニールの素材で出来ていて、表に拳骨のレントゲン写真とタイトル、裏にアルバム・クレジットが黒で印刷されている。また、歌詞などが赤で印刷されたやはり透明なプラスチック製のインサートが付属している。そしてレコード盤も透明な素材が使われており、つまりジャケも盤も「透明」で統一されている。ただ盤のレーベル面は銀色の地にエンボスで文字が印刷された紙で出来ており(のちのレコメンデッドからの再発盤は、エンボスがなくまっさら)、厳密に言えばこの部分は透明ではない。ジャケに盤を収めると全てが立体的に浮かび上がり、これは意図したのか分からないが拳骨が銀の円盤を握るような形になる。

そして2nd "So Far" は72年にやはりドイツポリドールからリリースされているが、このアルバムは1stとは対照的に「黒」で統一されている。ジャケットが黒ならインナーバッグ、インサートも黒、レコード盤はもちろん黒でレーベル面も真っ黒(1stと同様エンボス印刷されている)。インナーバッグは2種類あり、一つはレコード盤、もう一つには極彩色で描かれた数枚のイラストが入っていて、曲のイメージをかき立てるようになっている。1stのジャケは映画作家のアンディ・ハーテル、2ndはプロデューサーのウーヴェ・ネッテルベックのアイデアだったようであり、恐らくウーヴェは1stの「透明」に対抗して2ndの「黒」というコンセプトを考え出したのだろう。

そしてなぜ最初に紙ジャケの話題を出したかというと、ファウストの1st、2ndは「紙ジャケ化」は絶対に不可能だからだ。つまり透明なCDも、真っ黒なCDもあり得ない。この2枚のアルバムは、ジャケットとレコード(音楽)を「統一」した作品として意味がある。レコードを単に音楽の媒体とだけ考えるのではなく、他の媒体(電波やカセットテープや生演奏など)では代替不可能なレコードという固有の物体として、モノとしてのトータルな作品の一部として提示している。私はここに「音楽作品」というものをめぐる一つの根本的な問いがあると考えている。そしてそれはCD、あるいはネット配信が主流となった現在でも有効な問いである。

私はいわゆる「プログレッシヴ・ロック」とは、LPレコードとジャケットの融合、音楽とアートによるトータルな世界を構築する意志が作り出した一つの文化だと思っている。純粋に音楽面で言えば、プログレッシヴ・ロックはLPレコードというメディアに制約されている。例えば代表的なロック組曲、ピンク・フロイドの「原子心母」、イエスの「危機」、ELP「タルカス」など、トータルな時間が全て20分前後なのはLPの片面に収めきるためである。ピンク・フロイドの「狂気」は両面合わせて40分前後だが、A面B面の境目に大きな意味がある。これはLPを前提に制作されているからであり、もし時間的な制約がなかったら「狂気」という作品はどうなっていたであろうか。ピンク・フロイドというバンドは新曲をまずライブで演奏し、聴衆の反応を見ながら作品として完成させていく、という手法を使ったが、「狂気」のライブでの初演をブート音源で聴くと、個々の部分の違いはあるが、全体的な構成、トータルな時間は完成形とほぼ同じである。これは最初からLPレコードというメディアを想定して曲が作られたことを意味している。またジャケットについて言えば、「狂気」のあの有名なジャケット・デザインはLPレコードを収めるサイズとして意味がある。これがもしCDのサイズであれば、あのデザインは選ばれなかったであろう。私が「狂気」にこだわるのは、ピンク・フロイドはこの作品からプログレッシブ・ロックへと完全に「脱皮」した、と考えているからであるが、「神秘」以後のピンク・フロイドの歩みはプログレッシヴ・ロックというメディアを考える上で重要な示唆を与えてくれる。

話が逸れたが、要するにファウストの初期の2作品は、サイケデリック・ムーヴメント以後メディアとしてのロックが抱える問題意識を、まさにそのものとして提示していると考えられるだろう。ファウストの音楽性自体はとても一般的なロックの文脈では語りきれないものであり、様々な音楽要素が散りばめられブレンドされたカオス状態であるところが彼らの最大の魅力と言えるが、このような音楽作品がなぜ70年代初頭のドイツで、ロック・シーンの中から生まれてきたのかを考えることはとても重要である。彼らはもともと2つの学生バンドで活動していたらしく、プロデューサーのウーヴェ・ネッテルベックによって「ファウスト」という一つのバンドにまとめられた。ウーヴェはドイツ・ポリドール社から金を引き出し、ヴュンメの廃校をスタジオに改造、共同生活を送る中でリハーサルと録音を繰り返し、その成果が71年のデビュー・アルバムとして発表されたという。71年デビューというのはジャーマン・ロック・シーンの中では比較的遅いと言えるだろう。このアルバムは当時の機材を駆使したテープ・コラージュ的な手法で制作されており、彼ら自身の演奏や会話、雨や風などの自然音、電気ノイズ、ストーンズやビートルズなどの引用が渾然一体となった、悪夢のようなカオスを現出している。そしてどこからどこまでが彼ら自身(バンド)の演奏(唄)でどこからどこまでが他者の引用なのか、さらにプロデューサーやエンジニアがどのように音響作りに関わったのか、全く区別がつかないのである。つまりバンド自体はこの音楽全体の中に埋もれている一つの要素にすぎない。このアルバムに付された「ファウスト」というタイトルは、バンド名ではなく作品そのもののタイトルと考えた方が良さそうである。

メンバーのインタヴューによると、「ファウスト」というバンド名の由来は2つあるようである。まず一つはその名の通り「拳骨」であり、既存の音楽を打ち壊す「革命」を意味する。もう一つは、悪魔(レコード会社)に魂を売り渡した「ファウスト博士」であり、つまり全く背反する2つの意味を「ファウスト」は担っていることになる。こじつけかもしれないが、私が思うに純然たる「バンド」としては前者、プロデューサーのウーヴェやパトロンとしてのレコード会社も含めた興業体としては後者、ということになるのではないか。そして音楽をレコード化して商品として発売する主体は、言うまでもなく後者としての「ファウスト」ということになる。

私がこの1stを聴いて特に感じるのは、とめどもない悪夢の連続でありながら、どこか醒めているということである。この「醒め」はヘンリー・カウにも感じることであるが、彼らの演奏自体全く「熱く」ならない。ライブだと違うのかもしれないが、4枚のアルバムに共通してこのことを感じる。ヘンリー・カウの場合、サイケデリック・ムーヴメントからの覚醒がロック・バンドとしての一つの核となった、ということをヘンリー・カウの所に書いたが、ファウストの場合、プロデューサーのウーヴェの存在が大きかったのではないか。もともとファウストというバンドはウーヴェのプロジェクト的な色彩が濃く、著名な批評家でもあったという彼の存在はバンドとレコード会社を結ぶ媒体であり、バンドにとっては超越者であったはずである。彼は後のインタヴューで、マリファナを吸いすぎたり一日中寝ていたり車を壊したりするメンバーの世話が大変だった、というようなことを述べているが、極言すればこれらのバーバリアン達を素材として用い、71年の時点ではすでに失われつつあったサイケデリックの悪夢を超越的な、醒めた視点から再現しようとしたのが1stだったのではないか。そして透明ジャケと透明レコードという恐ろしく手間暇と金かけてパッケージングされたこの音楽作品は、商業的には全くの失敗に終わったが、評論家の受けは良かったため、「ファウスト」プロジェクトはもう一年続けられることになったという。

そして翌72年に発表された2nd "So Far" である。このアルバムは、明らかにバンドとしての「ファウスト」が前面に出されている。さらに1stは曲といえるようなものがなかったが、この2ndでは一応曲というまとまりが意識されている。曲と言ってもそれぞれが完結せずに反復する構造を持ち、フェイドアウトやぶった切られなければそのままいつまでも続けられるだろう。A1の「イッツ・ア・レイニー・デイ、サンシャイン・ガール」はとにかく強烈であり、ドンドンと叩かれる太鼓とヘナヘナしたギター、無意味な歌詞がひたすら繰り返されるこの曲を初めて聴いたときはめまいがした。このヘナヘナギターは全編を通して印象的である。A3「ノー・ハーム」の強迫的な曲展開には驚かされるが、なぜこれが「無害」?。B1の「ソー・ファー」はさすがにタイトル・トラックだけあってこのアルバム中最も親しみやすく印象的なテーマがひたすら繰り返されるのだが、背後に響いている音響の気持ち悪さは特筆もの。ヘッドフォンで聴くと吐き気を催すほど気持ち悪い。親しみやすさの背後にある悪夢、これが彼らの真骨頂だろう。全体的に彼らのバンドとしての音楽語彙は非常に広く、ロック、ポップス、シャンソン、ジャズ、バロック調、ブラスバンド風、ノイズ音響など、多種多様である。演奏技術もそれなりにあると思う。が、先ほども言ったように彼らの演奏は醒めており、よく言えばクールでそつがなく、悪く言えば冷たく無機的である。一つの形式(ジャンル)に全くこだわらず、とにかく次から次へとスタイルを変えていく。このスタイルに対するこだわりのなさは、彼らの大きな特徴であるが、もう一つこのアルバムにおける彼らの演奏の大きな特徴は「繰り返し」である。それもアメリカ黒人のブルーズのように情念的に繰り返されるのではなく、また繰り返しによって一つの高みに登りつめていくのでもなく、冷徹な意志によって、リズムなりフレーズなりが機械のように繰り返される。この「繰り返し」もしくは「反復」は、テリー・ライリーやフィリップ・グラスなどの現代音楽系ミニマリズムと同様に異化的な世界に聴き手を引き込むための手法であり、音楽に没入し陶酔するのではなく、醒めた意識がさらに醒めていくことを促す。

このアルバムには、曲ごとのイラストが付されていて、これがこの作品をさらに奥深いものにしている。全体的には平穏な小市民的日常生活のような情景が多彩なイメージを伴いつつ描かれているが、その中にある種の裂け目が企図されている。曲の中の裂け目、イラストの中の裂け目、裂け目と裂け目のモアレ効果。イラストを見ながらそれぞれの曲を聴く、というのがこのアルバムの「正しい」聴き方だろうか。

"So Far"とは「今までは」という意味であるが、私が連想するのは、1920年代後半から30年代前半にかけてのドイツ、すなわちワイマール共和制の中からナチスが台頭し、独裁体制へと移行していく時代である。つまりこの作品は、「今までの」平穏な、ブルジョワ的な日常生活が崩壊していく、危機的な瞬間を一つのテーマにしているのではないだろうか。海水浴中の「サンシャイン・ガール」には何か不気味なものが迫り、彼女らは助けを求めているようである。強迫的な太鼓とともに彼女らに迫りつつあるものは何だろうか。また、花びらの中でのディナーは根本からぽっきり折れそうである。女性を背後から襲おうとしている大男はブルジョワ社会における性的なものの象徴だろう。また、タイトル曲において、草原で女性が楽しそうに戯れている緑色の羽の生えたものは何だろう。これこそ新たな希望しての「ナチズム」ではないか。そして「明日は日曜日だから、父ちゃんがバナナを買ってきた」という性的な隠喩が叫び歌われ、狂乱のるつぼへと突入していく。

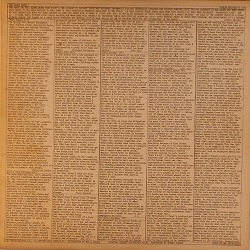

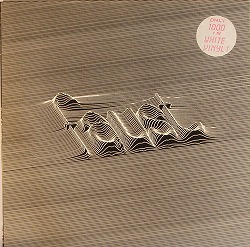

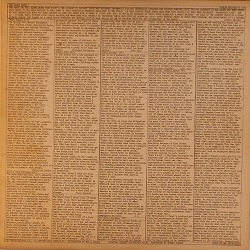

TAPES 英ヴァージン盤

結果的に"So Far"も売れず、ポリドール社内におけるドイツ国内部門とインターナショナル部門との対立もあって、契約は解消する。そして2枚のアルバムはイギリスで評価が高かったということもあり、ウーヴェは設立されたばかりのヴァージンと契約する。そのヴァージンから自社のプロモーションのための廉価盤として出されたのが"Tapes"である。このアルバムはヴュンメで録りだめてあったテープを加工・編集して制作された。やはりジャンルを超越した演奏が、次から次へとスタイルを変えながらコラージュされていく。1stと基本的に近いが、1st程の完成度はなく、アルバム全体として悪夢を現出するというより、演奏のサンプルが次々と並んでいる印象を受ける。「発表することを意図した演奏ではない」ということがジャケットにも書かれているが、演奏自体は彼らの素の姿が現れているように思う。素っ頓狂な唄や演奏とか、どたばたした会話とか、練習(?)風景とか、ヴュンメのスタジオのドキュメンタリー記録のようでもある。このアルバムは「最もファウストらしい」ということで最高作とする向きもあるようである。

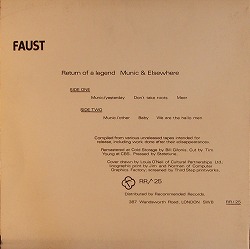

そして特筆すべきはこのジャケットである。最初は宣伝のために無料でリリースする、という話もあったようで、結局無料だとかえって誰も手を出さないだろうという判断からシングルと同じ値段(約400円)で発売された。この「宣伝のため」という目的を逆手にとって、ウーヴェによって制作されたのがこの活字の文字だけのジャケットである。それなりにデザインされた文字だけのジャケット、というのは他にもあると思うが、全く素っ気ない活字で埋め尽くされたジャケットというのはあっただろうか。上部には小さくこのアルバムについての説明(このレコードは発表を意図して録音されたものではなく、グループは三枚目のアルバムとは見なしていないこと、そのためシングルの価格で発売されること、正式なアルバムがすぐに出るであろうこと等)があり、そしてその下には、ファウストがいかに素晴らしいかについて、音楽雑誌の記事を署名入りでそのまま引用しているのである。ニュー・ミュージカル・エクスプレス誌のイアン・マクドナルドの記事も引用されているが、彼こそは1stを大絶賛し、そのおかげでポリドールも契約続行を決意し2ndの制作が可能になったという、ファウスト影の立役者である。このジャケットを見ると、ジャケットというのはそもそもレコードを買ってもらうための「顔」である、ということに改めて気づかされる。そして裏ジャケは、ファウストの音楽を視覚化したようなモアレ効果抜群のデザイン画である。じっと見ていると確実に目がおかしくなってくる。

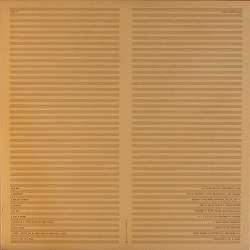

FAUST Ⅳ 英ヴァージン盤

事実上のラスト・アルバムとなった "FAUSTⅣ" は、当時唯一国内発売された。邦題は「廃墟と青空」。これはA1"Krautrock"の邦題でもあるが、個人的にはこの邦題はどうもしっくりこない。素っ気ないジャケットから「青空」を連想するのは無理がある。"Ⅳ"ということは、バンドサイドが三枚目とは見なしていなかった前作も数に入っていることを示しているが、その前作のレコードジャケット上で予告されたこの新作は、同じ年(73年)の内にリリースされた。プロデューサー、エンジニアは前3作と同じスタッフだが、録音はヴァージン所有のマナースタジオで行われた。ヴュンメから遠く離れたこの英国のスタジオでの作業は、機材の問題やスタッフ、またはヴァージン側からの干渉もあって、彼らにとっては不本意なものだったらしい。内容もそのあたりを反映してか、中途半端な印象を受ける。彼ら自身のパロディであるA1"Krautrock"を筆頭に、シャンソンありレゲエありテープ操作ありのいつもながらのファウストの世界だが、やはりマンネリを感じさせてしまうのは否めない。曲としてのまとまりがあるという点で "So Far" に近いが、"So Far" に比べると毒がない。また音響の奥深さという点でも"So Far" にはおよばず、平板な印象を受ける。喩えとして適切か分からないが、「水で薄めた"So Far"」といったところか。結局、ヴァージンとの契約はこのアルバムが最後になった。

そしてジャケットは、「何も書かれてない五線譜」である。聴き手が勝手に書け、ということなのだろうか。この五線譜はよく見ると登録商標みたいなマークがあるが、市販されているものをそのまま使ったようである。1st、2ndの凝りようからするとあまりの素っ気なさに唖然としてしまうが、これも戦略なのか、ヴァージンが金を出さなかっただけなのか。

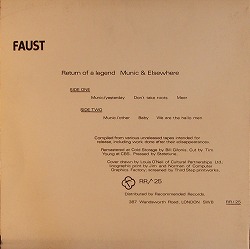

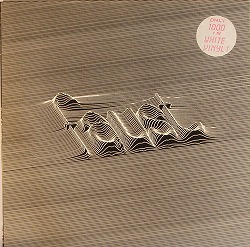

MUNIC&ELSEWHERE 英レコメンデッド盤

ヴァージンとの契約解消後、一度ミュンヘンにメンバーが集まり、旧エンジニアのクルト・グラウプナーも呼んで録音が行われた。その成果は、のちレコメンデッドから"Munic&Elsewhere"というタイトルで発売された。現在では"71 minutes of"というCDで聴くことが出来る。まあ相変わらずのファウスト節である。そして90年代に「復活」し、現在なお活動中で来日などもしているが、個人的には今のファウストには余り関心がない、というのが正直なところである。

ファウストほどメディア戦略を重視したバンドはなかったと思うが、これは結局ウーヴェによるコンセプトだったのだろう。1st、2ndは材質的に紙ジャケ化は不可能、ということを最初に書いたが、3rdもミニチュア化すれば細かい文字を読むことは不可能である。ジャケットが単なるデザインの問題であればミニチュア化することも意味があろうが、ファウストの場合は単なるデザインではなく、何らかのメッセージを含んでいるのである。マクルーハンは「メディアはメッセージである」と述べたが、音楽内容を伝達するための単なる手段(媒体)であると通常は考えられているレコード盤、及びそのパッケージとしてのジャケットを、一つのメッセージとして発信したのが彼の戦略であったと言える。ファウスト結成から40年たち、音楽を取り巻くメディア環境は大きくかわったが、今だからこそウーヴェの高笑いが聞こえてくるようである。

HOME