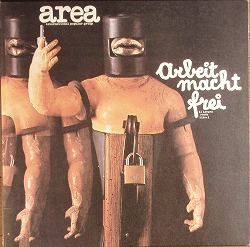

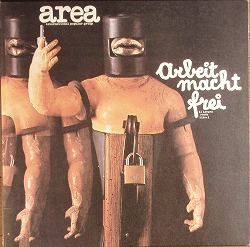

AREA

ARBEIT MACHT FREI ITALY/CRAMPS/1973

アレアは72年9月に結成され、設立されたばかりのクランプス・レーベルと契約、73年にこの1stアルバムが発売された。INTERNATIONAL POPULAR GROUPというロゴはクランプスのジャンニ・サッシの意向によるものらしいが、INTERNATIONALとは文字通りの「国際的な」という意味以外に、社会主義の国際組織としての「インターナショナル」、革命歌としての「インターナショナル」(のち第2シングルとして発売)など多様な意味が考えられる。また、POPULAR GROUPも、大衆的な基盤を持った(要するに秘密結社や前衛的なものではない)グループ、ポピュラー音楽を演奏するグループ、商業的に成功した人気グループ、などいろんな解釈が可能である。このロゴはレーベルが替わってアスコルトから出された「1978」まで見られるが、デメトリオ死去後の、同じアスコルトからの「ティック・タック」では外されている。

タイトルの"ARBEIT MACHT FREI"は、周知のようにアウシュヴィッツ強制収容所に掲げられていた看板(写真が内ジャケにある)から採られているが、これも様々な解釈が可能であろう。まず連想するのは当時の中東情勢との関連である。A1は1972年のミュンヘン・オリンピックにおける「黒い9月事件」を題材にしているといわれるが、"ARBEIT MACHT FREI"という標語から開始されたユダヤ人大虐殺を経て戦後のイスラエルという国家があることを考えると、このアルバム・タイトルに当時のイスラエルに対する何らかの意味が込められていたとしても不思議はない。

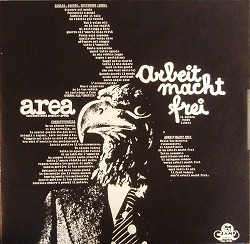

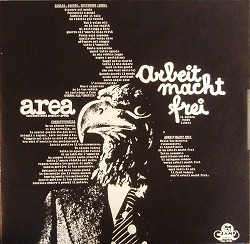

だがこのタイトルが直接意味しているのは、当時のイタリアを含む資本主義社会全体に対する批判であろう。「労働は自由をつくる」という標語が掲げられた強制収容所において、収容されたユダヤ人達は自由どころか虐殺されていったのが歴史の事実であり、結局この標語は嘘っぱちであったことは現在誰もが知っている。だが、ナチスは収容所の設立当初は虐殺する意図はなかったようだし、ユダヤ人達も最初はこの標語を信じて収容所の門をくぐっていったのではなかろうか。このような強制収容所における労働は、現在の資本主義社会における労働とどう違うのか。そもそも「労働は自由をつくる」という標語は資本主義社会においては原理としては正しいし、労働者の心情においても理にかなっている。戦後の資本主義の発展とともに実現しつつあるかのようにさえ見える。だが、実際には労働者はまさにその自由(な契約関係)を通じて資本家に隷属しているわけであり、つまり労働者にとって労働は自由をつくるが、その自由のために奴隷化しているのである。このような状況はアウシュヴィッツとそれ程にはかわらないのではあるまいか。まあ虐殺されるか、死ぬまで搾取されるかの違いである。内袋に描かれた「背広を着た鷹」は、ナチスの幹部と現代の資本家の両方を象徴しているように思われる。

そしてこの不気味なジャケットである。1stにしてこのジャケとは、果たして売る気があったのだろうか。この人形はなんらかの伝統に基づくものなのか、自分たちで勝手に作成した現代的なアートなのか。目も鼻も耳も覆われ口だけが出ており、体は錠前でとめられている。だが手には鍵を持っており、高らかに誇示しているようにみえる。これは私の想像だが、彼は食べて生存することだけが許された、「生かさず殺さず」の状態におかれた奴隷であり、自分の「自由な意志」でそのような境遇に陥っている。なぜ「自由な意志」かというと、解放の鍵は自分で持っているからである。「自由な」社会における疎外状況、これはまさに現代の労働者を象徴している。

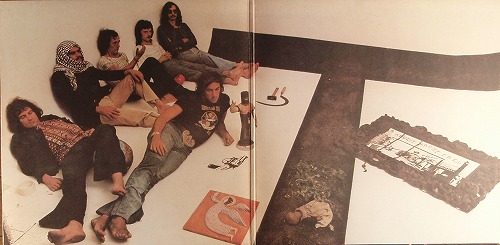

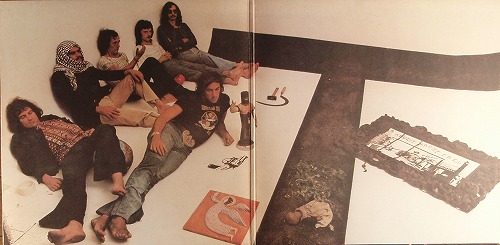

内ジャケはソフト・マシーン3rdを意識したものであろう。けだるそうなメンバーとともに表ジャケの人形、鎌、ハンマー、おまけの拳銃などが並べられている。これから革命を起こそうというのに、ラリってしまいやる気なくした、みたいな雰囲気。トファーニなんてグターとした姿勢で寝ている。アラブ人みたいな扮装をしているのはカピオッツォか?ストラトスの派手なバックル。みんな足が汚い。おまけの拳銃はジャケットに入るぎりぎりくらいの大きさで実物よりも相当大きいが、このポップ・アートぽいデザインは、2作目以降のジャケに受け継がれていく。

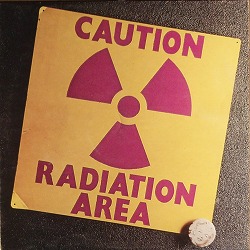

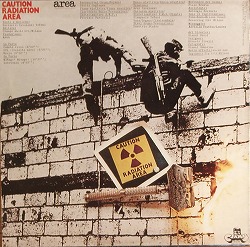

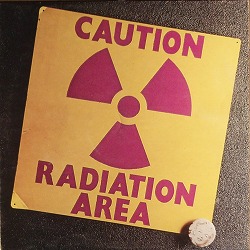

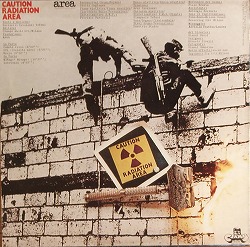

CAUTION RADIATION AREA ITALY/CRAMPS/1974

前作からサックスが抜け、ベースが交替した第二作。前作同様、ある標語を皮肉的にタイトルに用いている。表ジャケは「危険、放射能地帯」と描かれた標識とともに、マリリン・モンローのバッジ。アメリカ文化を放射能になぞらえているのであろう。

サウンド的には前作のジャズ・ロック志向から、さらにアヴァンギャルドでエレクトリックな方向性を示している。これはサックス奏者が抜けたこととも関係するだろう。A1は超強力な代表曲、続くA2、A3が最高にかっこいいインプロヴィゼーションである。エレクトリック楽器を主体としたフリー・ジャズ(フリー・ロックというべきか)の理想的な形態がここにある。B面はさらにアヴァンギャルド色が強まり、EMSのシンセが多用される。これはトファーニの趣味だろうが、彼にはシンセよりもギターをガンガン弾いてもらいたい。

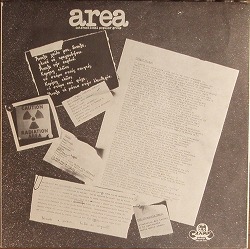

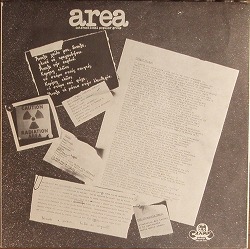

アレアは左翼的なバンドであるとよく言われるが、歌詞にはそれ程強力なメッセージ性はないようである。日本人がイタリアのロックを聴く場合、やはり言葉の問題が大きな壁になる。私は普段CDをほとんど聴かないのだが、歌詞の対訳がついている場合それ目当てに買うことがある。ということでこのアルバムの紙ジャケCDを購入したのだが、対訳はA面の3曲のみでB面は全く無視。確かにB面は歌というより語り、あるいは呪文みたいだし、インストゥルメンタル曲という扱いのようである。だが原盤LPには内袋に歌詞がちゃんと記載されているし、しかもこの中には「ソフト・マシーン」とか「ジェントル・ジャイアント」とか「バンコ」とか、気になる単語がちらほらあるのである。「歌詞・対訳付き」を売り物にするなら、ここまできちんと訳して欲しかった。

あまりケチをつけるわけではないが、このCDの解説もどうかと思う。以下、一部引用させて頂く。

「反社会体制、政治批判を大きく取り上げたアレアの歌詞とサウンドには、実はほとんど関連性が見あたらない。もともと反社会をスローガンに掲げるのであれば、パンクのような強い意志を持ったロックが基本となるはずであり、そのようなバンドは多数存在していた。アレアの持つサウンドの本質はあくまでもジャズであると思われるし、ジャズであるからこそ、アレアというバンドの特異性というものがクローズアップされてきたのではないだろうか。」

まずアレアの歌詞において、政治批判を直接取り上げたものはほとんどない。シングル発売された共産党歌の「インターナショナル」だって歌詞抜きのインストゥルメンタルである。それにアレアの本質をジャズのみに帰してしまうのはおかしいし、ジャズには社会的な(決して反社会ではない)スローガンを掲げるのは無理、というのも非常に紋切り型な見方である。また、そういうのは(強い意志を持った!)パンクに任せておけばいい、とはどういうことなのか、アレアには強い意志はない、と言いたいのだろうか。アレアが左翼思想に共感を示しているのは事実だろうが、それは決して言葉としての表面的なメッセージの問題ではなく、バンドとしての根本的な姿勢の問題である。バンドというのは決して社会から遊離し、孤立した存在ではないのであり、社会の中におけるバンドのあり方、という深みにまで目を向けなければ、ロック・バンドのメッセージ性など理解できるわけがないだろう。

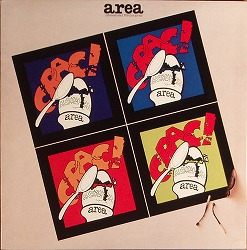

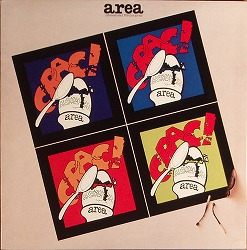

CRAC! ITALY/CRAMPS/1975

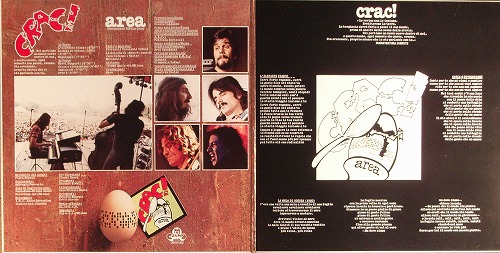

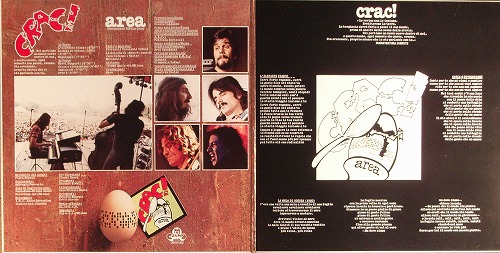

一般的に代表作とされる3作目。イタリア音楽批評家賞というのを受賞したらしい。音楽的には前作においてやや浮いていたアヴァンギャルド色を消化し、アレア独自のサウンドを完全に確立したと言っていいのではないか。アレアのアルバムはどれもオープニングで超強力な曲が炸裂するが、めくるめく展開のA面は緊張感がとぎれることなく持続する。B面は多少リラックスして楽しめる楽曲が収められていて、アルバム全体の構成がよく考えられている。アレアの1枚目から3枚目までは、それぞれどの作品も個性的で高水準を誇りながら、バンドとしての成長もうかがえるという、ロック・バンドとして理想的な状態にあったと言えるだろう。

最大の聞き物はライブの定番ともなるA2「オデッサのリンゴ(1920)」であろう。オデッサというと「戦艦ポチョムキンの反乱」で有名なウクライナの都市であるが、1920年というのは、ロシア革命後にいったん独立したウクライナ共和国が、ボリシェヴィキ(ロシア共産党)率いる赤軍に敗北した出来事を意味しているのであろうか。これによってウクライナはソ連に組み込まれ、以後第二次世界大戦中のドイツによる占領、さらにソ連による再占領という血塗られた歴史を繰り返すことになる。歌詞は全く寓話的なもので政治性は皆無だが、1920年という具体的な年号を示し歴史的現実との関係を示唆することで、聴き手の想像力を喚起させる。

タイトルの「クラック!」は、「卵をスプーンで叩き割る音」であるが、それを描いたジャケットはアメリカのポップ・アートのように洗練されたものとなった。1stの不気味な人形ジャケとは隔世の感がある。ただし、端の方からマッチで火が付けられ、燃え始めているのは示唆的である。また、内ジャケには、スペイン市民戦争においてアナーキストの軍隊を率い、ファシスト軍と戦って戦死したブエナベントゥラ・ドゥルティ(ヴィニ・ライリーのドゥルッティ・コラムでも有名)の言葉が記載されており、やはり硬派な社会派的姿勢を失ってはいない。

また、このアルバムからロゴがinternational POPular group、つまりPOPの部分だけ大文字になった。これはいわゆるポップ・ミュージックと、より広い意味でのポピュラー音楽を区別する意味がありそうである。そしてアレアというグループは両方の意味を含んでいる、というメッセージであろうか。

HOME